制作期間:2013年9月~2014年3月

杉沢の酒井製5tDLが、材木を積んだ運材台車を引いて走る姿を落ち着いて眺めることができる、B3パネルのレイアウトをつくることにしました。

山の部分を石膏で整形する前に、レール周辺に石膏がかからないように紙(カレンダーのアート紙)でカバーしておきます。

厚手のキチンペーパーを50mm角程度にカットし、少しゆるめに溶いた石膏に浸し、スタイロフォームの上に貼り付けていきます。地形が不自然なところは、キッチンペーパーを浮かした状態で貼り、自然な地形にしていきます。石膏が固まった時点で、キチンペーパーの境目の線が目立つところや隙間が見えるところなどは、溶いた石膏をバターナイフや筆で塗り、整形していきます。キッチンペーパーを使うと、固まった石膏の表面が、つるつるになることは無いので山の部分はこれで完成です。

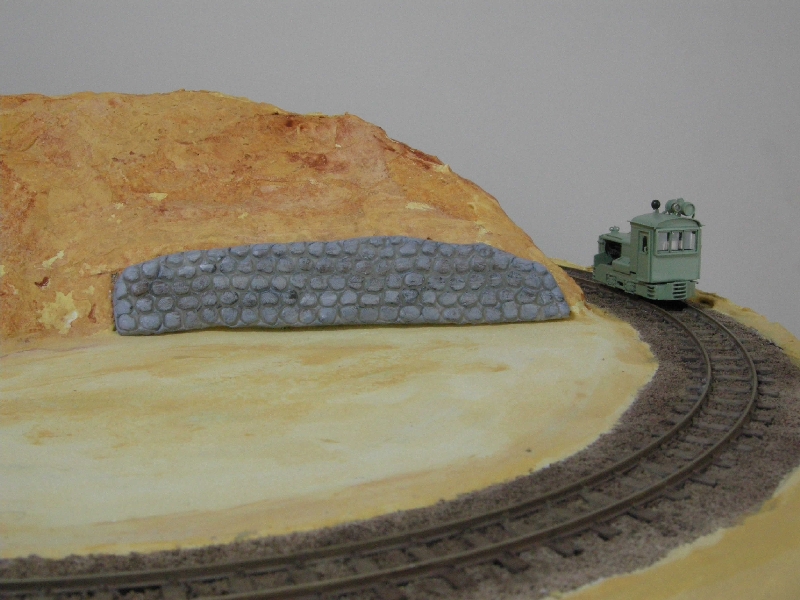

斜面の一部がスタイロフォームのままですが、ここは石積み擁壁になるところです。

レール周辺のカバーをはずし、カバーの隙間から流れた石膏で汚れた部分の石膏を千枚通しで削り取り、フラットアースで目立たないように塗り直しておきます。

平地部分はかなりゆるめにといた石膏をスプーンで流していきます。このまま固まると表面がつるつるになるので、固まる前に茶こしで石膏の粉を振りかけておきます。

不要な石膏の粉を除去し、不自然なところを修正したら、雪景色のような地形ができあがりです。

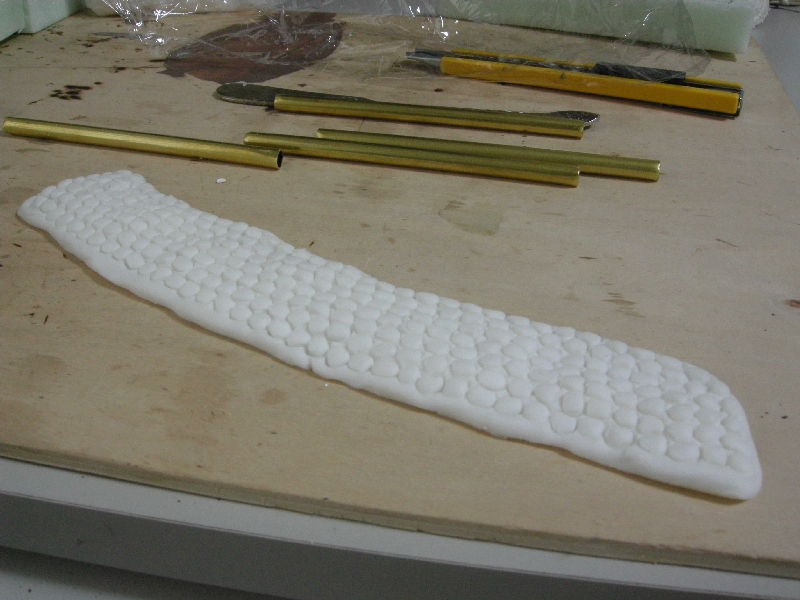

自然石の石積み擁壁をセルロース系彫塑用粘土ルナクレイと6mm径の真鍮パイプ(内径4mm)を使って作ります。

ルナクレイは紙粘土より高価ですが、適度な粘りけがあり、完全に固化するのに長時間かかるなど、今回の作業には適していました。

石積み擁壁の自然石の大きさは400mm程度ですので、内径4mmの真鍮パイプで型押しすると、スケール的にちょうど良くなります。真鍮パイプは、長さ100mm程度にカットしたものを4本、両端を金槌で叩き潰し、形の違う自然石を8種類用意しました。

擁壁の形にルナクレイを5mm厚程度(薄すぎるとパイプでくり抜いてしまいます。)に伸ばし、設置位置にあてがい、形を整えてから、机の上に持ってきて真鍮パイプで型押ししていきます。1時間ほどかかりましたが、柔らかさを保っています。

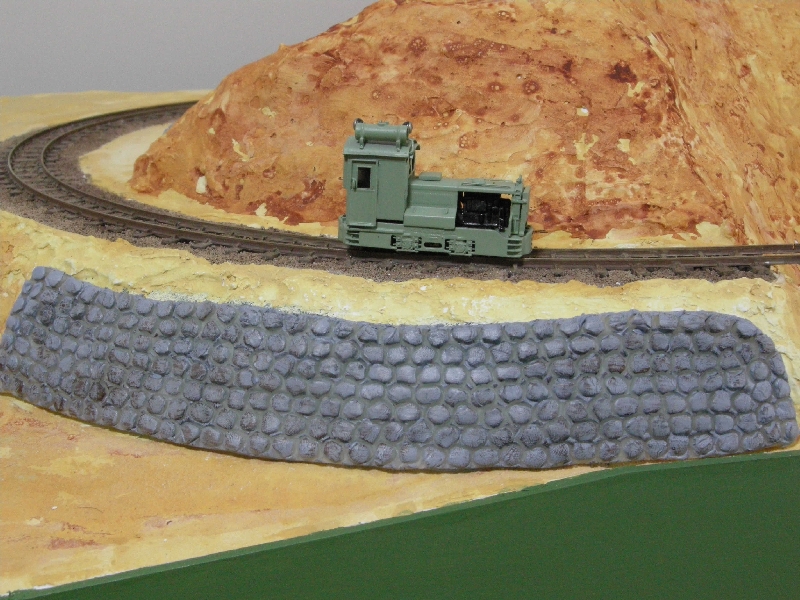

翌日、ルナクレイはの表面は固化していますが、全体は柔らかく曲げることができるので、地形に沿って貼り付けることができる状態です。

アクリル絵の具の白、黒と少量の青を混ぜ、石に着色します。石と石の隙間は色が付きませんが、ルナクレイの色が隙間に補填されたモルタルの雰囲気が出るので気にしません。乾いたら石の上からアクリル絵の具の白と黒、茶系色で、ドライブラシの要領で汚していきます。ここまで机の上の作業でできます。作業を始めてから2日経っていますが、まだ地形に沿って曲げることができます。

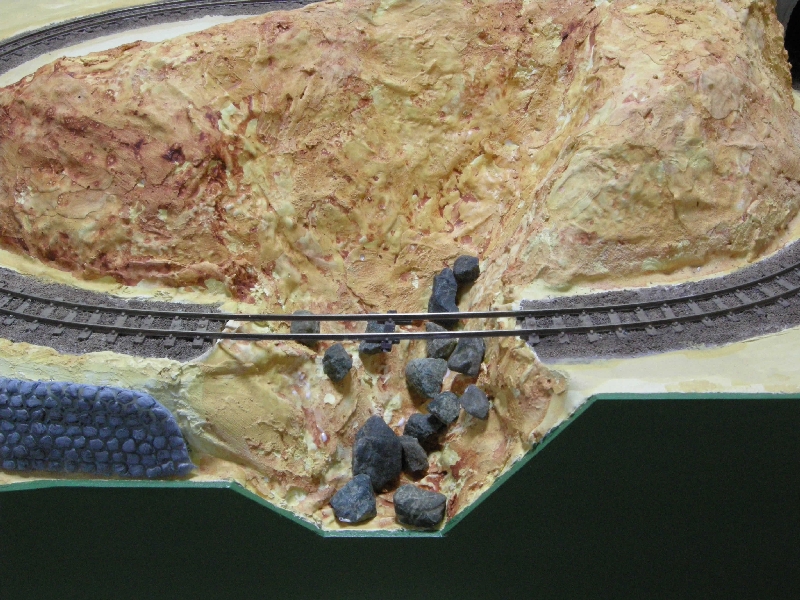

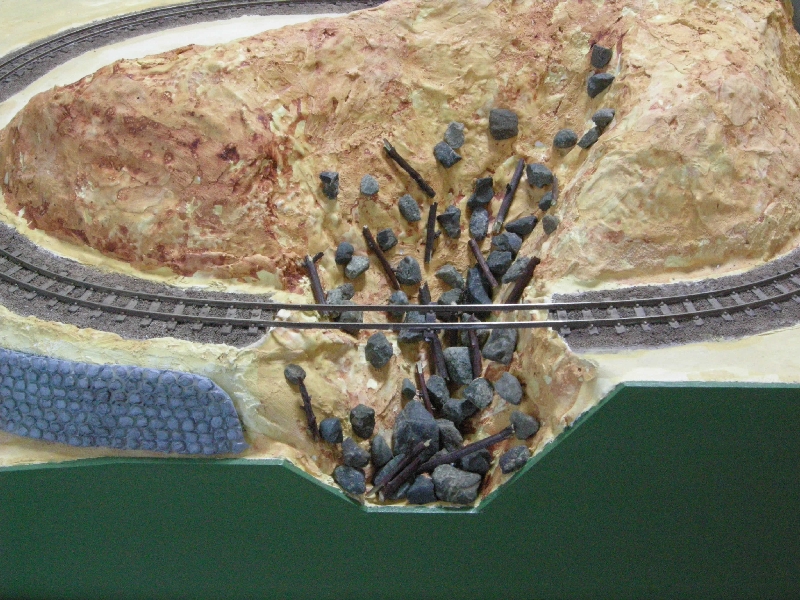

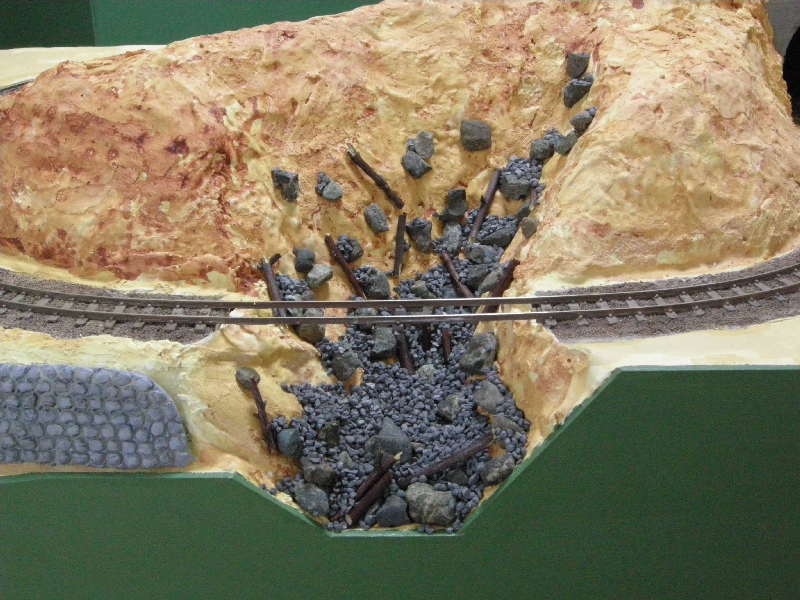

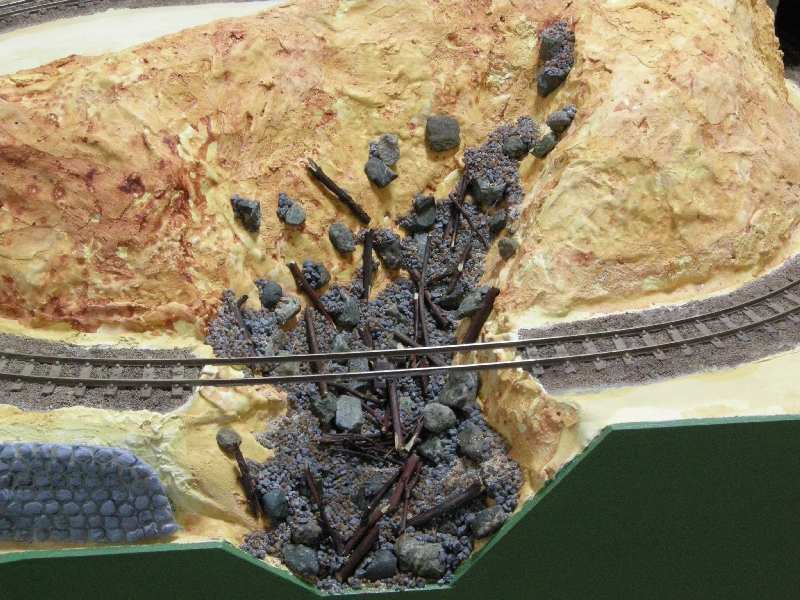

このレイアウトの一番の見せ場となる予定の、木橋を架けるガレ場を作ります。材料は、写真右手前の庭から拾ってきた最大20mm(人の背丈ほど)の砂利、反時計回りに、以前買った2~3mm程度の砂利、HO用のバラスト、N用のバラストそして庭の小手毬の枝を適当な長さに折ったものなどです。